Googleのスマートフォン「Nexus 5」が発売されました。

Nexus 5

いわばGoogle純正のスマートフォンで、先日日本で発売された「Nexus 4」は、だいぶ遅れての発売だったものの、今回はアメリカなどから少し遅れての発売でした。

発売は、google playの直販と、emobileでの発売で、いずれもsimフリーだそうです。携帯端末はいろいろ試してみたいと思うところで発売されたので気になってます。google純正のスマフォは、他のAndroid端末と比べても作りこみが違うというのを聞いているので、ぜひ使ってみたいところですが…。MNPでemobileに移るというのもありなんだけども、結構面倒だしなあと思いつつ。実機が出てきたら、見てみて考えたいと思います。

Kindle Paperwhiteの屋外広告がすごい

今日、通勤時に、Kindle Paperwhiteの屋外広告を見かけました。

これは新宿駅西口。JR改札の上のところ。

今日から露出を始めたんですかね。

気になったところは、電子書籍ということでインターネット関連の商品ではあるものの、リアルなところで効果が見込めるところを見極めて広告を出しているところ。駅、それも通勤者が多いところを狙えば、行き帰りの通勤時にKindleを使うシーンがうまく想定できるということになります。以前JRの大船駅の駅のホームでやはりKindleの屋外広告が出ていて、これもうまいなと思いましたが、今回の出稿も本気でやっている感じがします。広告の手法にとらわれず、効果的なところに露出させる、ということについては、普段ネット広告の業務をメインでやっている私にとって非常に考えさせられることでした。

Amazon Kindle Paperwhiteを4ヶ月使ってみての所感

[ad#ad-1]

11月末にKindle Paperwhiteを買ってから、丸4ヶ月が経ちました。以前、3日使っての感想というエントリを書きましたが、それは機器の使い方について、というところでした。今度は、4ヶ月使った上での、storeとかの使い勝手含め感想を述べたいと思います。

主に使う場所は、通勤時間や病院の待ち時間など外出時。家にいるときはあまり見ないですね。家では、持ち運びしにくい紙の本をみたいという気になるのかも。その上で、使って見ての所感は以下。

- 本をザッピングして読む感覚が新鮮。

本を読んでいてちょっと飽きたら、別の本にちゃっと切り替えて読めるというのがいいです。あと、途中で思い出して、あの箇所ってあの本にあったか?などと思い出して読むということもあります。ナビゲーションの充実度はそこまでではないものの、ちょっとWeb的に使うことができます。前は新書や文庫などであれば数冊持ち運んでいたときもありましたが、やっぱり可搬性は段違いですね。

- 思い立ったときに本を買えるのはかなり便利。

これはKindleを買った目的でもありましたが、ストアに行って欲しい本をワンクリックで買えるというのは、予想以上に便利でした。最近では通勤時の行き帰りで1冊読むべくストアで毎日1冊ダウンロードする、ということもしていました。外でwimax経由でダウンロードしても、時間は全然かからずストレスないです。

- ハイライト機能をよく使うようになった。

気になった箇所を指でなぞるとハイライトされますが、これが読み返し時に便利で、結構やっています。そして、面白いのが、多くの人がハイライトしている箇所は、「○○人がハイライトしています。」と、人数が表示される点。そんなデータも取ってソーシャル的に使ってるんですね。これは興味深かった。Amazonは価格がよく変動しますが、ハイライトされた箇所が多い書籍は価格をあんまり下げない、などのことはやってそうな気がします。

- Webサイトのテキストよりもじっくり読み込める本というコンテンツの優位性を再確認

これは実感として思ったこと。普段、通勤時間ではスマフォでWebの記事を読んでいるんですが、それをKindleに切り替えて本を読む、ようになると、やっぱり没頭の度合いが違うように思います。端的に言って、コンテンツの質が総じて高いと。Webの優位性として、速報的にフロー情報を出していけるということがあるように思いますが、私のように一日数時間通勤する人間にとっては、その時間がある程度あるというところで、本のようなストック情報の方がハマったのかなという気持ちもします。使い分けする必要がありますけど。

使ってみてやはり非常に便利なツールだと思います。使い方を考えてみると、見るものが単に紙からデバイスに移っただけではなく、読み方もやっぱり変わったんだな、ということはあると思います。そういう意味では、小説やエッセイなどのフォーマットも、電子書籍にあったものがでてきて、それが普及する、ということが大いに有りそうな気がしますね。

[ad#ad-2]

MacBook Proを1週間使ってみての感想(主にキーボード)

[ad#ad-1]

- キーボードには少々慣れが必要。

買う前に懸念していた点ではありましたが、Winキーボードとは違う点があり、この点にはまだ慣れていない感じです。特にきになるところは、小文字を表示させるのに、x+○○とやるところ。どうしてもL+○○とやってしまい、大分打ち直ししてます。この入力はちょっと困ってます。それから、ctrキーとcapslockキーが入れ替わっているのも、よく間違えてます。このキーは確か設定で入れ替えできたはずでやってないからですが、キーの表記はこうなっているので見た目間違いそうです。同様に、Functionキーも未設定のためよく間違えてます。あとは、windowsボタンを使って行ってたショートカットの代替が見つかってないですね。Win+m、とか、Win+Lとか。このあたりは無意識にやってしまうので困りどころです。

逆に良かった点については、文字入力の切り替えが英数キーとかなキーでできるところ。この2つ+Shiftキーで切り替えればよいというのがシンプルでわかりやすいです。かつ、英数キーとかなキーはスペースキーの隣にあり、変換時に指を大きく動かさなくてもいいところが利点ですね。

- アプリの挙動は早くていい。

まだアプリ立ち上げの設定をあんまりしてないというのもありますが、基本タスクバーのDockによく使うアプリを配置して起動します。至って簡単。あと、アプリ使用時にどうやって閉じるのかがわかりませんでしたが、左上の色付きラジオボタン(みたいなやつ)から起動するやり方ですが、いずれも早く起動するのでストレス少ないです。ただ、タスクマネージャみたいなアプリはまだよくわからず使ってないですね。いずれ使いたい。

- itunesは爆速でよい

Windows自体には爆遅でよくかたまっていたitunesですが、割と軽快に作動してます。メモリも8GBと大きくしたのも影響してますが、以前と比べるとちゃんと動く事が多いし固まる事も少ないので良かったです。ただ、たまにデータ読み込みが遅いときがあり、それは直さないのかなとは思いました。

まだカスタム途中なので、使いよいようにするのはおいおいやっていかねばと思いますが、慣れつつやっていきたいですね。

[ad#ad-2]

Macbook Pro 13インチを買った

[ad#ad-1]

以前のエントリで書きましたが、この度自宅のPCを買い替えました。買ったのは、MacBook Pro 13 インチ。Retinaディスプレイではなく、通常の液晶のやつで、メモリは8GBでドライブは128GBのSSD。これをAppleのサイトで直接買いました。サイトで買った理由は、量販店だとカスタムする(メモリ増設とかドライブ変更とか)は積極販売してないらしく、ポイントも付かないのでサイトで買った方が楽ですよと、ビックカメラの人に聞いたからですね。

機種を決めるのにはそんなに迷わなかったものの、これにした理由としては以下です。

- 拡張性のあるマシンが良かった。

iMacとか、MacBook Airとか、一応選択肢はあったものの、基本MacBook Proで探してました。今はRetinaディスプレイモデルが大々的に出ており、実機みるとやはり画面は奇麗だった。ただ、Retinaディスプレイモデルはメモリやドライブなどの拡張ができないらしく、そこを重視してRetinaモデルではないProにしました。画面よりも今後のスペックを取った感じです。

- ドライブが付いているモデルがよかった。

昨今実はあんまり使わないんですが、やはりいざとなると光学ドライブが付いている方がいいですね。ここでMacBook Airは脱落。

- 13インチくらいのそれなりなサイズのノートPCが良かった。

これは家の収納に関わるところです。小さい机しかないので、据え置きデスクトップのiMacは除外。価格とかはいいと思うんですけどね。

- メモリはなるべく大きなものを積みたかった

カスタム部で、8GBにアップグレードしました。メインメモリは操作に直結するので、なるべく多く積みたいところです。

- ドライブはSSDがよかった

基本はHDDなんですが、ここは変えてSSD128GBを選択しました。仕事で使っている会社PCがSSD使用モデルなんですが、速度は大分快適だったこと、+1万円台だったので決断しました。基本の書類はNASに置くので、ローカルの容量はあまり多くなくても平気かなという判断です。ネットワークドライブへの接続はどうかとは思いましたが、まあできるかと。

というような決め手で選びました。慣れるのはここからだな〜

[ad#ad-2]

母艦PCをWindowからMacに乗り換えた

[ad#ad-1]

この度、家の母艦PCを買えることにしました。

Windows95の時代からWindowsユーザでしたが、この度Macに乗り換えます。理由としては以下です。

- シンプルなOSを使いたかった。

普通に考えればWindowsの後継OSを使うこととなるのですが、先日読んだAppleにかんする著書「Think Sinple」を読んでシンプルに動作するOSに魅力を感じたというのがあります。今これを書いているChromeOSもそういうOSと言えますが、ローカルで動作するPCはやっぱり必要でした。Windowsがそのようではなかったのは次で。

- Windows8が使い良いと思えなかった。

会社で使っているPCはWindows8です。ただ、これは正直かなり使いにくかった。ユーザビリティの観点で言うと、直感的にシンプルに使うことができず、ユーザを惑わせる作りでした。ホーム画面にはブロックが並んでガジェットを選択できるというのが売りでしたが、いずれもMSアカウントが必要で、そんなものまったく使っていないユーザにとっては無駄な機能でしかない。加えて、過去のOS(私の場合はVistaでしたが)とUI上の継続性がなく、?と思いながらつかことになってしまうなど、いろいろデメリットがありました。これではお金を出して買う気には正直ならなかった。

- アプリをダウンロードして入れ、カスタムしていく方式で使いたかった。

これはスマートフォン、特にiOSでやっていることと同じですね。Windowsでもアプリダウンロードしますが、Macの場合は、itunesから選んでダウンロードし自分の好きなように配置して使う、という行動が非常に気持ちよさそうでした。重そうなアプリを箱入りで高い金出して買ってタスクマネージャで管理して・・・というのは、正直大分煩雑に思います。そういう意味で、シンプルに使えそうな気がしてます。

- itunesを軽快に動作させたかった。

これも実は大きな要素。Windowsで動作せるとかなり重く、何度じりじり待ったことか。PCを買い換える際にタスクを洗い出したところ、音源の管理というのも大分重要な要素だったので考慮しました。Macだとかなり軽快に動作するというのを耳にしているので、期待したいところです。

ということで、買います。機種はMacbook Pro。使ったレビューもしてみたいですが、楽しみです。

[ad#ad-2]

Korg「monotribe」が気になる。

[ad#ad-1]

Korgから出ているアナログシンセサイザー&リズムマシンの「monotribe」が気になってます。

|

【シンセサイザー】●KORG monotribe 【数量限定monomania SET】 |

アナログ版Electribeと銘打っていますが、なかなか面白そう。新しい製品というのではなく、今までも気になっていたところでしたが、もうすぐ生産中止となると聞いてちょっと買っておこうかと思い始めてます。

YoutubeにあるKorgチャンネルに、紹介の動画が挙がっていて見てるだけどもなかなか面白そう。

中身はというと、リボンコントローラ付きのアナログシンセ&ステップシーケンサー。アナログなのでMidiもついてないようです。ただ、やっぱりアナログシンセの音がよさそう。シンセサイザーは最近DAW上でソフトシンセを動かすという形となってますが、直感的に動かせるアナログシンセにはやっぱり魅力があります。しかも価格はあんまり高くなく、DAWの1トラックに直接録っても結構楽しそう。

音楽制作で使う電子機器では、Korgをひいきにしてます。他の日本メーカ、RolandやYamahaも使ったことはありますが、品質&製品コンセプトの突き抜け度のバランスはKorgが一番かなという気がしてます。一度自分のKorg触れ合った年表みたいのもまとめてみたい気もしますが。

[ad#ad-2]

「Chromebook Pixel」発売の報に際して、Chromebookの使い方について考える

[ad#ad-1]

この度、新しいChromebookが発売されるという報道が出ていました。

グーグル、高解像度ディスプレイ搭載「Chromebook Pixel」発表 WIRED.jp

これは今までのChromebookとは違うハイエンド製品で、価格は、タッチパネル機能付きの高解像度ディスプレイを使用し、Wi-Fiモデルが1299ドル、LTE対応版が1499ドルと、200~400ドルくらいと今までのChromebookとは違う価格設定となっています。

このニュースを受けて、いろいろな方の反応を見てみましたが、どうもあまり捗々しくない。個人的にも、今まで価格が低めで使えていたChromebookについて、そこまでの価格を付けた付加価値は何なのか?というところは正直実感できないところはあるものの、反応の中にはAppleやWindows機と比較して、wi-fi環境しか使えないという引き算での機能性について、あくまで想像的に評価をしているような印象を多く受けました。

そこで、私はChromebookを保有し使っているところから、実際使ってみてChromebookってどうなのか、どのくらいの価値があるものなのかを考えてみたいと思います。

現在、私の家には2台PCがあります。一台はChromebook、もう一台はWindow Vista搭載のDellのPC。この2台を用途に分けて(無意識的に)使い分けているという状況です。その主な使い分け用途は以下です。

Chromebook

- Webのブラウズ(Google,Google Reader,はてなブックマークなど)

- ソーシャルメディアのチェック、投稿(Facebook,Twitter,Tumblrなど)

- ブログのチェック、エントリ作成(Wordpress)

- ちょっとオンラインゲームをやる(Google+上で)

など

DellのPC

- MS Officeを使った作業(Excel,Word、たまにPowerpoint)

- ローカルアプリを使った作業(FTPクライアントなど)

- 音楽ファイルの管理(itunes)

- 音楽制作アプリの使用(cubase AI,Orion8)

- 光学ドライブを使った作業(DVDを焼く、DVDを見る、など)

など

こう見ると同じくらいの項目が並んでいますが、日常仕事して家に帰って限られた中でPCを触るとなると、Chromebookでやる作業の方が私の場合かなり多かったりします。という上で、Chromebookでの項目の作業をやるのに、さっと起動してサクサク動いてくれるChromebookは、仕事の立ち回りが早い人間のようにストレスを貯めずに触れることができます。逆にDellのPCを使わなくてはできない作業がある時は、「DellのPCの方で(動作は遅いけど)やらねばらなないな」と思うようになって来ました。つまり、Webのブラウズやソーシャルメディアのチェック、投稿だけを行おうとするときには、DellのPCではなくChromebookを使うようになっていて、使う用途の切り分けは大分できてきた感があります。

スマートフォンを使えば、ということに関しては、私もスマートフォンユーザで日常よく使いますが、ちょっとブラウズするにはいいもののやはり高解像度で見るときや多めのテキストを入力する際には、やはり物理キーボードが適しているように思います。

以前、BlogをRSSで購読しているブロガーdrikinさんのエントリの中で、

個人的にはChromebookを単なるChromeしか使えないパソコンというマイナスな見方は間違えだと思っていて、Chromeしか使えないように最適化したパソコンと捉えてます。

とありましたが、私の実感としても同感だと思います。逆に、他の著名ブロガーさんのエントリの中で、eclipseやvimもemacsも動かないPCなんて、という記述もありましたが、開発メインでやる方はもちろんそう思うでしょうが、利用者側の人数の方が多くそのようなニーズが確かにあるためにGoogleがそこを狙って出したという製品だと思います。自分の手元に置けるものは少ないですが、クラウド上に置いておく自分のものに快適にアクセス出きる有能ツールとして、価格を考えても非常に価値があるかと。

Windowには不満があるものの、Appleにはなじみがあんまりなくどうしたもんか、と思う開発しないユーザである自分にとっては非常に快適なツールですが、いくら待っても日本で発売する気配が昔気配あったまま音沙汰ないのが気になります。Googleが本当にニーズがあるところにあえて出さないことはないように思うので、日本じゃ売れないって見ていることか?とも思いますが。ともかく今後も期待はしていきたいですね、Chromebook。

▼参考URL

Introducing the new Chromebook

[ad#ad-2]

iPod touch第五世代を使ってみての感想

iPod touch第五世代を買って約1ヶ月、音楽ファイルの引き継ぎがうまくいかず難儀しましたが、ようやく以前使っていた第四世代より本格に移行しました。使ってみての感想を以下述べてみたいと思います。

- 筐体が軽くて質感がカクカクしてて良い

第四世代と比べて大分軽くなっているので、最初はちょっと不安感もありましたが大分慣れました。筐体の形も、第四世代までは割りと曲線的な感じでしたが、この第五世代は割りと角型なのでそのあたりも質感の違いがありました。でもそれも良い意味で慣れましたね。

- 動作がサクサクで快適

これはメモリが512MBとiPhone4S並になったことが大きいですね。今まではいろいろ使ってメモリを食っていると、アプリを立ち上げる際になかなかスムーズに立ち上がらなかったり、グラフィックを多く使ったゲームなどのアプリ動作中に落ちることが度々ありましたが、それは激減している印象です。この点でかなりすばらしい。

- 音楽再生時の音質が良くなった

これはあまり述べられていない点だと思います。前の第四世代と同じ曲を聞いてみても、音質はクリアで音圧も上がっている気がします。再生部分のエンジンの質が向上したのか、コネクタなどのアウトプット部の品質が向上したのかは分かりませんが、この点は音楽再生プレーヤとしてのiPodとして、非常に良い点だと思います。(比較してませんが、iPhoneはその点はiPodに劣るという評価を聞いているので)SonyのWalkmanが音質の良さを売りにしているので、その点で優位性が生まれるといいと思います。

- Lightningコネクタは耐久性があっていい

iPhone5も含め、この世代から実装されたLightningコネクタ。以前のPinによる接続よりも、コンパクトかつPinが潰れることなく確実に接続されるという意味で非常に良いと思っています。あとは、以前のケーブルをどうリプレースしていくかということになりますね。

Android端末も新たに買ったものの、軽量かつ高性能なモバイルデバイスとして相変わらずメインで使い重宝してます。これからもメインでつけるかなと思います。

統合型ソフトシンセサイザ「Synapse Orion8」を使う

[ad#ad-1]

私は趣味でDTMをやっていますが、使っているソフトの1つに「Synapse Orion8」があります。

このソフトはなんと形容したらよいかあれですが、純粋なDAWというよりは、ソフトシンセの統合体でトラックを作った結果シーケンスソフトのように使えるもの、というものだと考えています。競合としては、「Reason」「Project」などですね。

製品自体は、Synapseの「Orion Platium」を2005年頃買っており、それをアップデートして使っています。

買ったきっかけは、一からトラックを打ち込むのが面倒だと思っていたところ、ちょうど統合型シンセが出始め、かつ愛読していた「Sound&Recording Magazine」で統合型シンセが特集されていたのに触発されて購入しました。

買ったところは、新宿のソフマップだったかな。価格は約¥20,000だったと記憶してます。

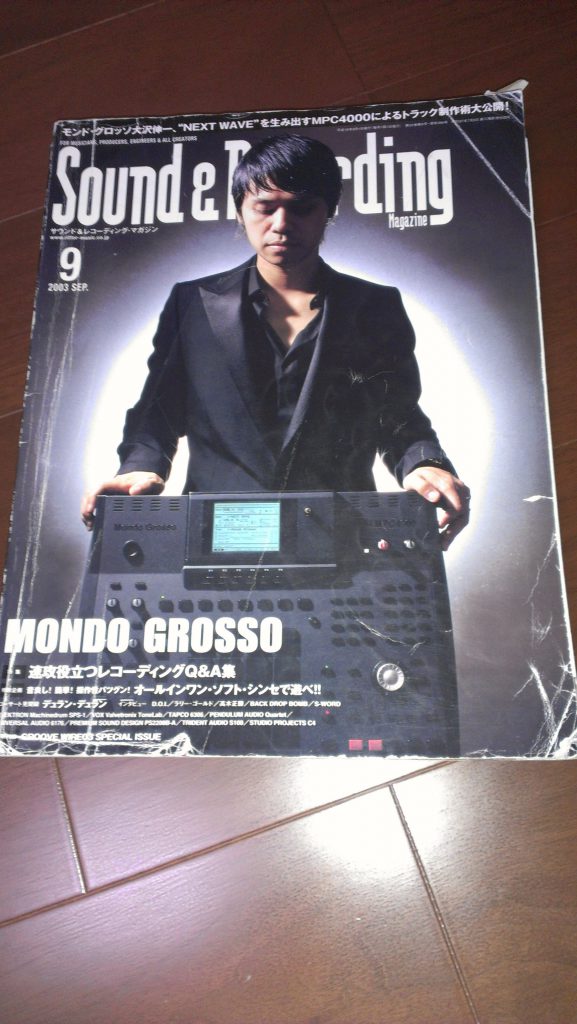

ちなみにそのときのサンレコはこちら。2003年9月号で、大沢伸一さんが表示です。もはやボロボロ。でもまだ手元にあってたまに見てます。

そこでしばらく使っていたものの、そのうち使わなくなってしまいました。

ただ時はたち、また打ち込みを再開しようと思い立った時に、アップデートできるか確認したところ、Synapse社の英語サイトで有償だけどもアップデートできるのを確認したのでやってみました。価格は約90ドルくらい。クレジットカードで払いました。

そこからまた使い始めてます。

そして現在使っている様子はこちら。キャプチャ貼っていきます。

初めはこのように空の画面が出てきます。ここにジェネレータを必要なトラック分立ち上げていくスタイル。

「Incert」というメニューから、必要なジェネレータを選択します。他の統合型ソフトシンセは使ったことはありませんが、聞いた噂ではOrionのジェネレータの数は別に多くないということ。別に困ってませんが。

これはドラムのジェネレータを表示したところ。ステップ的に入力し、パターンを作った上でトラックを作成していきます。

これはサンプラーを立ちあげてみました。いつもはエレキベースをサンプラーを使って打ち込んでいます。どんどんジェネレータが増えていきます。オーディオサンプルの数はそれなりにありますが、何故かキーボード系がない。

これはToxicというシンセを立ち上げたところ。シンセも数種類あります。

使ってみてのまとめは以下です。

○良い点

- 動作が軽量。

Orion Platium時代からそうですが、打ち込みをしていく上ではあんまりメモリを食いません。確か競合製品よりも消費メモリが少なかった。前述のように、ジェネレータをいくつも立ち上げていく操作方法ですが、それで特にPCが遅くなるということはありません。今は4GBのWindowマシンで動作させてますが平気ですね。ただ、後述しますが、オーディオを扱うときは別の話。

- ジェネレータの音が良い

数は少ないと言いましたが、ジェネレータ特にシンセの音はなかなか素晴らしい。そして楽しい。買うきっかけとなったサンレコでもそこは絶賛されてました。

- 打ち込み作業も実に簡単

ジェネレータ別にパターンを作り、それを曲のタイムラインに当てはめていくスタイルは、非常に簡単。昔は非常に画期的で、今はiPadアプリなんかでありそうですけども、本格派向きでやれるのはとてもいいと思う。慣れてくると打ち込みの時間はどんどん短縮される気がします。

○悪い点

- オーディオがまともに扱えない。

最大の弱点。現在はオーディオ・インターフェースはYamaha Audiogramを使用していますが、打ち込みをバックにボーカルやギターをオーディオ録音しようと何度も試みたものの、まともに録れない、音がずれまくるなどの不具合が出て、結局このソフトでオーディオを取るのは諦めました。私の機材環境やPCのセットアップが良くなかった可能性もありますが、録音用で今使っているCubase AIでは初めから何の問題もなく使えているところを考えても、やっぱり問題があるように思います。(Orion Platium時代は、2chで相当叩かれていた。)

ただ、作ったトラックをトラック単位でWavファイルで出力することができ、バックトラック制作ツールとして考えれば、結構重宝します。現状の正解な使い方はそれのような気も。

- サイトやソフト自体が日本語対応していない。

買ったときもUSのサイトで買いましたが、正直クレジットカードを使ったりメールのやりとりなんかも英語でやるので、自分の英語力ではハードルが高かったです。オーディオが糞→あんまり売れず→日本で本格導入されず、という流れな気もしますが、もうちょっとセールス的に広がるといいなあとは思います。また、日本語の説明書も別にないので、細かなセッティングは手探りでやらなれければならないのは結構難儀。最近まで気づかなかった操作方法などが結構ありました。分からないときは、前述のサンレコを紐解いたりしてました。(だから今でも持ってるんですが)

主な使いかたやジェネレータの種類なんかは割愛してますが、それぞれでエントリ1つずつ書けるような感じもしてます。もっと使っていけば、いろいろ分かるところもあるような、スルメ的DAWと言えそうですね。

[ad#ad-2]